Le Pays Médoc et son histoire

Extrait du livre de Marie-José Thiney

Fascinant Médoc histoire d’un pays

Aux Editions Sud-Ouest

Et Recherches Personnelles

Mon village vue du ciel

Petite bourgade typique du Médoc

Petit village à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux.

Au milieu du vignobles haut médoc et Bordeaux une trentaine de kilomètres des plages de l’atlantique

L’histoire

Les avatars de Médoc

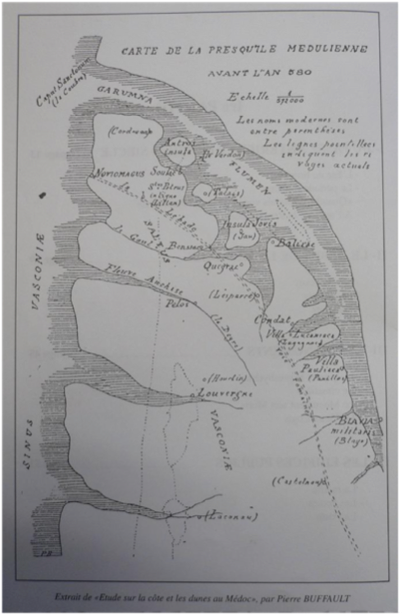

Un peu de paléogéographie

A l’ère tertiaire

Bien avant les hommes, à l’ère tertiaire, un golfe marin occupait tout le bassin aquitain actuel. La Garonne mêlée à l’Adour se jetée dans la partie sud de ce golfe.

La sédimentation des dépôts au fond des eaux en même temps que le mouvements des sous-sol entraînèrent une élévation progressive du sol et le recul de la mer. Une cassure créa une sorte de ligne de charnière passant par Landiras-Villagrains et fit basculer la partie nord qui s’affaissa et sépara la Garonne de l’Adour Poussée vers le nord, la Garonne fut amenée à déplacer peu à peu son estuaire.

Elle s’écoula dans la région de Biganos pendant un certain temps et remonta progressivement vers la Saintonge.

Elle rencontra la Dordogne qui avec l’Isle, recouvrait le bas Médoc où ces deux rivières ont laissé des dépôts caractéristiques. Elle atteignit son emplacement actuel à une époque assez récente, après avoir occupé des positions successives ou simultanées, dont certaines ont laissé plus de traces que d’autres.

Il y a quelques siècles seulement, elle débouchait sur l’océan par trois bras qui formaient un gigantesque delta, faisant le Médoc plus aquatique que terrestre et justifiant encore au XVI e la dénomination «d’Isle Médoc».

Le basculement de la presqu’île Médocaine a provoqué des cassures profondes en bordure de l’Entre-deux mers, du Blayais et de la Saintonge, créant une sorte de gouttière dans laquelle le fleuve a fait son lit, qui se trouve donc fixé au pied des abrupts et des collines de la rive droit

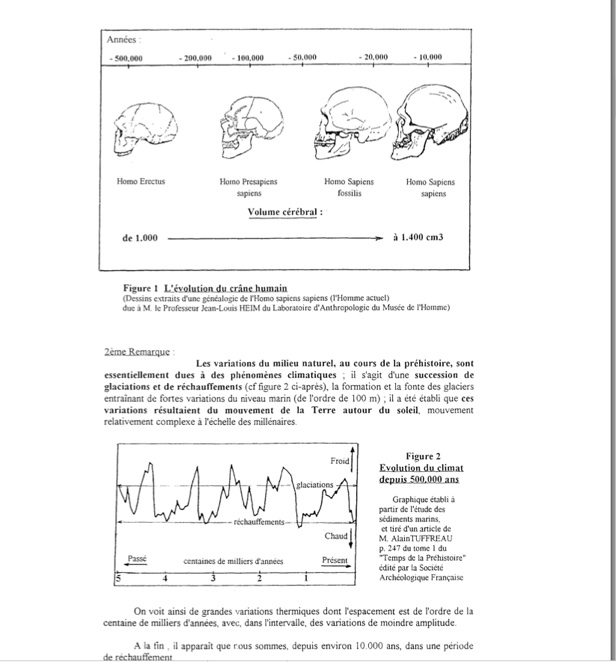

Les périodes glaciaires

Avant la fin du tertiaire, débutèrent les périodes glaciaires qui se reproduisirent plusieurs fois durant le quaternaire ancien et qui ont joué un très grand rôle dans le Médoc, non seulement sur le rivage

Océanique, mais aussi du côté du l’estuaire.

Chaque refroidissement a entraîné inévitablement le gel des eaux douces et salées et leurs immobilisations.

Les eaux de l’Océan ont baissé, puis remonté lors du dégel en apportant des sédiments après chaque

Glaciation .Et l’on sait que pendant la dernière période, dite glaciation de Wurn, la surface de la mer se trouvait à environ 120 mètres en dessous du niveau actuel.

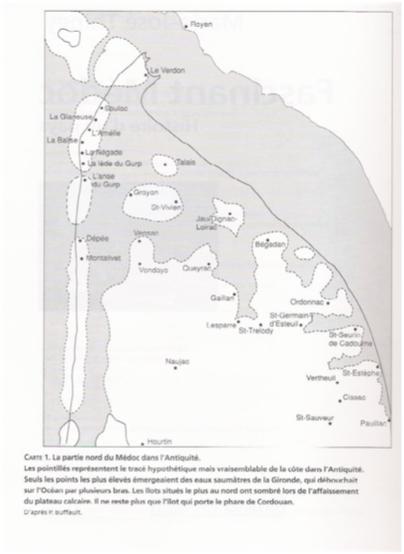

Le rivage était donc très éloigné vers l’ouest, 30 ou quarante kilomètres peut-être, découvrant le plateau continental et l’ossature calcaire de la presqu’île que terminait au nord le plateau de Cordouan

Le dégel de l’Océan

L’action conjuguée du dégel de l’Océan et, plus tard, l’affaissement du sol a ramené progressivement le rivage vers l’est.

Au Paléolithique (9000 ans avant J-C), le niveau de l’Océan était aux environs de - 60 mètres par rapport au niveau actuel.

Au Mésolithique (6000 ans avant J-C) à - 20 mètres seulement.

A cette période où se produisit probablement l’abaissement du sol, les plateaux rocheux de la Pinasse, de la Négade et de Grave qui faisait partie du continent se sont enfoncés en moyenne de 15mètres et leur face océanique a été recouverte, leurs sommets seuls sont restés émergés. Néanmoins, la ligne de rivage se trouvait située plus à l’ouest, mais on ne peut estimer avec précision son emplacement lors des premiers peuplements humains. Elle n’était pas rectiligne et les rivières côtières avaient creusé de nombreux estuaires qui pouvaient servir d’abris aux navigateurs.

Le dégel sur la rive girondine

De grosses masses d’alluvions (galets, graviers, sables et argiles), libérées par le dégel et descendues des Pyrénées et du Massif Central, s’est déversées sur le Médoc en formant des couches horizontales qui ont recouvert le soubassement calcaire que l’on retrouve cependant par endroits. Actuellement, ce soubassement se termine par le Platin de Cordouan et génère la barre de la Gironde. Il affleure à Couquéques et se trouve à quelques mètres sous le Gurp. On le rencontre à faible profondeur à Saint-Estèphe

Le long de la rive du fleuve, le dégel provoqua une forte érosion des sols qui devinrent plus friables.

Les parties basses très érodées et creusées furent envahies par les eaux et formèrent des golfes. Quand les eaux baissèrent encore, il se forma des cordons littoraux qui s’épaissirent peu à peu et se consolidèrent en isolant les golfes du fleuve.

C’est ainsi qu’existèrent jusqu’à une époque récente des marais très vaste dans le nord Médoc , plus réduits au sud, qui ont été asséchés il y a trois ou quatre siècles .quand le fleuve a réduit son débit apparut alors de nombreuses îles.

La plus grande peut-être, était appelée Antros

La pointe de la Négade en était une autre .Les cartes des XVI et XVII e Siècles désignaient encore comme étant des îles Talais, Saint Vivien, Jau, Saint-Corbian ou Loudenne et de nombreuse autres au milieu du fleuve

Les plateaux de Vensac Grayan, et de Queyrac émergeaient de lagunes salées et boueuses

Des masses rocheuses émergées comme le banc des Olives, du Gros Terrier ou de Sait Nicolas formaient avec Soulac la rive gauche du fleuve. La pointe de Grave n’existait pas vraiment, elle faisait partie du plateau de Grave qui joignait celui de Cordouan

La formation des dunes

Après les glaciations, peut-être à l’âge du bronze, les sables côtiers, soulevés par le vent, formèrent les premières dunes appelées « dunes anciennes» qui ne formaient pas un cordon continu, car elles étaient interrompues au niveau des estuaires.

Le climat atlantique qui succéda à la dernière glaciation favorisa la poussée d’une végétation abondante

-herbes, chênes, sous bois de fougères, qui recouvrit et fixa ces dunes

En arrière de la côte, les parties basses comme les bassins d’Hourtin, Lacanau, et Talaris, devinrent marécageux et de l’alios se développa en profondeur. Certains ont imaginé là des cités lacustres identiques à celles retrouvées ailleurs en Europe, mais en réalité les lacs n’existaient pas aux temps préhistoriques

Ils se sont formés plus tard, après que les estuaires côtiers et les chenaux d’écoulement des marécages aient été en partie obstrués par la transgression dite « flandrienne « ( deux siècles avant J-C à deux ans après J-C ) et par le fort phénomène d’ensablement postérieur au VI siècle . Les eaux de drainage, gênées dans leur évacuation vers l’Océan, s’accumulèrent dans les parties basses situées en arrière des dunes. Les sites préhistoriques éventuels des bords des marécages ont été ainsi irrémédiablement noyés.

Un cataclysme important survenu en 580 à eu pour effet d’accélérer la plongée du plateau calcaire entrainant la remontée du rivage .les courants marins ont été modifiés et ont apporté des quantités énormes de sable , déclenchant une reprise très importante du phénomène dunaire .

Ce processus, jusqu’au XIXe siècle, se manifesta de façon très irrégulière, tantôt presque inexistant, tantôt très offensif.

Cependant, des parcelles de dunes anciennes, surmontées de vieux pins et de vieux chênes de grande taille, témoins d’une antique forêt , sont encore visibles en des lieux souvent appelés « mont » . Ainsi à Carcans, le bois du mont, le Grand et le Petit Mont à Talaris, la Montagne de Lacanau.

Depuis des siècles, le Médoc a évolué notablement. Le plateau de Grave a lentement sombré pendant que les rives du fleuve se solidifiaient et les iles de la « mer de Gironde » ont « atterri », c’est à dire qu’elles se sont exondées et se sont reliées entre elles et la terre fermes. Les observateurs du Moyen Age avaient déjà noté ce déplacement d’Ouest en Est et l’on a parfois comparé le Médoc à une carapace de tortue qui s’enfonce dans l’Océan à l’Ouest et se relève à l’Est.

Les sables dunaires, les alluvions du fleuve et les travaux de l’hommes ont contribuée à métamorphoser le Médoc « d’archipel »en presqu'île.

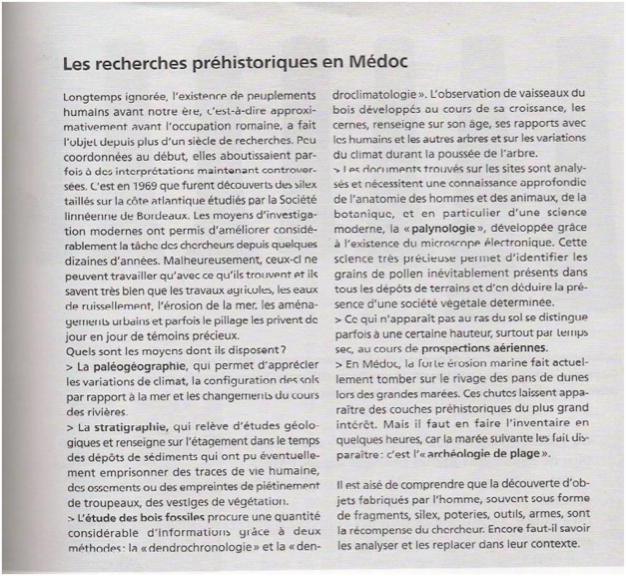

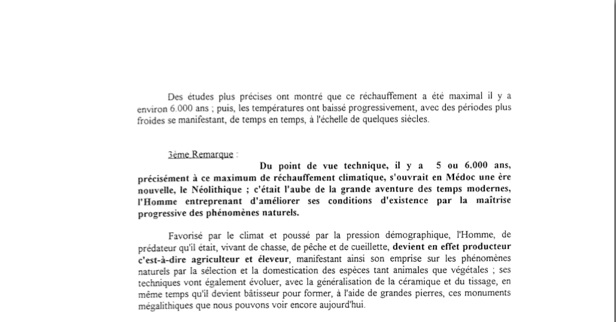

Le Médoc Préhistorique

faisant un grand saut de 10 000 ans dans le passée, le paysage médocain était autre .Le pôle d’attraction que représenta le port de Burdigala plus tard n’existait pas et les possibilité de survie se trouvaient surtout dans le Bas Médoc où la présence de l’eau était primordiale

A peu prés inaccessibles à pied sec par le côté continental, la limite sud est était occupée par les marais de Bruges et de Parempuyre. D’autres marais plus ou moins vastes, plus ou moins profonds se suceraient sur la rive du fleuve en y creusant de larges échancrures.

Vers le nord, le fleuve, s’ouvrant par un immense delta à plusieurs bras, faisait disparaître les terres du nord est sous des eaux boueuses et saumâtres d’ou émergeaient quelques plateaux. Véritable bras de mer, l’estuaire, beaucoup plus large que de nos jours, était parsemé de nombreuses iles. Beaucoup de points maintenant continentaux n’étaient alors accessibles que par voie d’eau

Sur l’Océan, la ligne côtière, très avancée vers l’ouest, portait des dunes couvertes d’une épaisse foret et s’interrompait au niveau d’estuaires largement ouverts où s’écoulaient de nombreux cours d’eau. Le sol relativement fertile n’avait pas encore été envahit par les sables. Les premiers occupants vivaient sur les éminences bordant les marais, au bord du fleuve, ou bien sur les rives des estuaires côtiers, assez éloignés de la plage, protégés par les vents du nord et alimentés en eaux douces ; Les peuplements préhistoriques ont trouvé là les moyens de vivre et d’évoluer en découvrant des techniques d’exploitations des sols et des matériaux.

Loin d’être isolée et défavorisée, cette région du « bout du monde » a été au contraire, par sa nature aquatique, un point de rencontre pour des échanges avec des peuples venus de l’extérieur.

Les premiers hommes en Médoc

Les vestiges les plus anciens de l’homme en Médoc remontent à la fin du Paléolithique, à une période appelée Azilien que l’on situe a environ -8000 ans avant J-C et que fait la transition avec le Mésolithique.

Etant donné ce que l’on sait sur la topographie ancienne, entre les rivages océanique envahi par la mer et les sables, et le côté oriental noyé sous les dépôts de tourbe de la transgression flandrienne du début de notre ère, il est facile de comprendre que, même si l’homme à existé auparavant, ses traces ont toutes les chances d’avoir été effacées

L’homme de la fin du Paléolithique est un homme dit « moderne », homo sapiens. IL connaît le feu et vit en bordure de la foret claire où poussent des chênes, des pins sylvestres et des bouleaux il chasse avec des flèches garnies de pointes de silex

Le Mésolithique

Le mésolithique est, comme son nom l’indique, une période intermédiaire qui n’est pas facile à caractériser, bien qu’elle soit placée généralement entre -8000 et -4500avant J-C

Le Néolithique

Les préhistoriens doivent penser qu’il est regrettable de considérer le néolithique comme le comble de la barbarie ! bien au contraire, il se démarque des périodes précédentes par un formidable effort d’évolution. On la place entre -4500 et -2300 avant JC et surtout caractérise par la technique de polissage des silex et par les arts du feu ;

Le Médocain a progressé au point de quitter la vie sauvage. Il exploite au mieux son milieu naturel et, même s’il chasse encore, il est devenu éleveur en domestiquant des animaux comme des bœufs, des chèvres et des sangliers. Il amène paître ses troupeaux dans les clairières tapissées de graminées et utilise un chien .Les traces du troupeau circulant dans des régions humides sont reste gravées dans les sédiments de cette époque, Celles de chien aussi et même le pied du berger ainsi que la trace de son bâton où peut être de ses échasses ont été retrouvés, pour le bonheur du préhistorien. D’abord, l’homme n’a utilisé que la viande mais, au cours de cette ère, il a appris à tirer le lait et à tondre la laine. Dans la période finale, il a su exploiter le travail des animaux.

Il préfère de loin manger du bœuf et du mouton, sinon il se contente de chèvre ou de porc. Il habite un village dans une hotte en bois avec un plancher composé de rondins fendus en deux. IL construit des palissades avec des pieux de chênes écorcés et pointus, peut être pour se protéger des envahisseur.

Des sols cultivés, faits non pas de terrain labouré, mais de « planches » bombées, améliorés par des fumures organiques, ont été trouvés dans les couches anciennes de la lède du Gurp et montrent que le Médocain du néolithique est aussi un agriculteur. Que cultive t’il ? Il est difficile de le dire. Ce ne sont pas forcément des céréales, bien que l’ai trouvé des meules de grés, mais peut être n’écrasaient elles pas du grain.

Avec l’amélioration des conditions de vie , la populations s’est accrue et les outils sont devenus plus évolués, utilisant des pierres polies. Des bois sont travaillés pour construire les parois en clayonnages des maisons.

Chaque variété de bois joue un rôle précis en fonction de ses qualités et de ses propriétés. Le chêne et le frêne servent à la construction, le noisetier aux pièces d’assemblage, et l’aulne imputrescible pour les parties au contact de l’eau.

Etant mieux nourri et mieux logé que ses lointains ancêtres, il peut se consacrer à des activités artistique : la sédentarité a fait progresser l’artisanat. Dans les fouilles archéologiques, de nombreux tessons de poteries accompagnent les traces de foyers, les ossements humains ou animaux. Les pièces d’argile cuite qui caractérisent le néolithique sont dites « cardiale ». Le mots désigne tout simplement un décor en bandes ou en panneaux imprimé sur l’argile encore molle au moyen de coquillages appelés « cardium », très communs sur nos rivages, les coques.

On trouve également des poteries qui ne sont pas forcément d’origine locale, décorées d’yeux gravés ou peints qui tendraient à montrer qu’il y avait alors des relations avec d’autres régions.

A force de défricher pour cultiver ou pour créer des pâturages, d’abattre des arbres pour faire du feu, l’abondante forêt du mésolithique et du début du néolithique régresse. Il apparaît de nombreuses clairières à graminées sauvages, oseille, armoise, plantain, qui vont plus tard se couvrir de bruyères et resteront identique jusqu'à un proche passé. Ce phénomène de régression de la foret s’accentuera dans les ères suivantes et particulièrement celle du bronze.

On ne sait rien de précis sur la spiritualité de l’homme de cette période.

Néanmoins, il en subsiste d très nombreux et très importants témoignages à partir du néolithique moyen. C’est à cette époque qu’apparurent les mégalithes. Contrairement à ce que l’on croit généralement, les mégalithes (cromlechs, dolmens et pierres levées ou menhir), venus on ne sait d’où ni par quel moyen, ne sont pas apparus en Médoc à l’époque gauloise, mais au néolithique.

Les hommes les ont installés ici pour accomplir leurs rites religieux.

Les mégalithes ont été très abondants en Médoc, témoins d’une population importante au néolithique .Beaucoup ont . Ils ont été emportés soit par l’érosion marine qui fait reculer la côte, soit par les hommes.

Il en reste cependant. Des menhirs, des cromlechs ou des dolmens associés ou non à des tumulus, qui matérialisent le culte du soleil. Ceux qui demeurent, plus ou moins bien conservés, recèlent une sépulture collective avec des restes humains, des os d’animaux et un « mobilier », c’est a dire des objets, silex, poteries, bijoux ayant servi d’offrandes funéraires . Malheureusement ces vestiges ont été pillés ou piétinés au cours des siècles.

Certains noms de lieux évoquent des pierres levées (Peyrelebade, Lafitte) aujourd’hui disparues.

Les mégalithes de la côte océanique sont enfouis sous la mer et l’on voyait encore au XIX siècle un dolmen effondré sur la plage de l’Amélie à Soulac.

Age de cuivre

Aux environs de 2000 ans avant JC, l’âge du cuivre apporte les premiers objets de métal que l’on a pu trouver dans les couches préhistoriques ou sous des dolmens comme celui du Bernet.

L’homme sait extraire le métal dont on ne peut pas encore dire d’où vient le minerai, peut être du limousin. Il le forge et le façonne en poignard, armes et bijoux, bracelet, pendentifs et en haches dont certaines sont retrouvées brutes et d’autres martelées et aiguisées. Les objets d’or existent, mais ils sont très rarement

Découverts. Des poids de fuseau ou fusaïoles en cuivre montrent que l’on sait filer la laine et parallèlement des faisselles indiquent que le lait a pu être transformé en fromage.

Les poteries sont plus élaborées : (le Médoquin) façonne de grands vase en forme de cloche appelés « campaniformes » ornés d’incisions et de pointillés. Des tessons ont été trouvés à Saint Sauveur et à Potensac. On fait encore à cette époque des objets de pierre, des pointes de flèches très minces en forme de feuille de laurier ou de saule.

Age de Bronze

Peu à peu, l’histoire s’accélère. La côte atlantique avec ses chenaux côtiers offre des possibilités de communication avec les grands centres de civilisation du bronze : l’Europe centrale, l’est de la France, les iles britanniques, la péninsules Ibérique.

De l’étain venant du nord, de Cornouaille ou des iles Cassitérides sous forme de gros lingots( dont certains ont été retrouvés dans des épaves), va être ajouté au cuivre apporté d’Espagne quand les gisements du limousins furent épuisés .cet alliage, fait de neuf parties de cuivre pour une partie d’étain, présente de grands avantages : son point de fusion est moins élevé que pour celui du cuivre et le métal obtenu est moins déformable. Par la suite, au bronze final, une partie de l’étain est remplacé par du plomb qui le rend plus résistant et permet plus de détail dans l’exécution de l’objet.

Au bronze moyen, le Médoc entre dans son premier âge d’or, selon les préhistoriens. De 1800 à 800 avant JC, les Médoquins vont métriser parfaitement cette industrie et fabriquer principalement des haches de différents modèles.

Les haches à rebords, dites « médocaines », sont en quelque sorte la spécialité de la région

on en retrouve dans tout le sud ouest et le centre ouest de la France, de l’Adour à la Vendée. D’autres modèles portes un anneau médian qui sert à fixer un manche, d’autres encore sont des haches à aileron, certaines sont cannelées. Il faut noter qu’il ne s’agit pas toujours d’armes, mais souvent d’outils de travail qui ont divers usages suivant la façon dont elles sont emmanchées.

Dans le Bas Médoc, entre Vendays, Saint Vivien de Médoc et Talais , de Grayan et l’Hôpital à Vertheuil, de Saint Estéphe à Saint Julien de Beychevelle, les travaux d’agriculture ou l’érosion marine ont fait apparaître à une époque récente un nombre impressionnant de haches de bronze : environ un millier. Elle souvent groupées et réunies dans un vase qui servait vraisemblablement au bronzier à stocker ses productions. Ainsi, soixante et onze haches furent découvertes à la plage de l’Amélie. Au Gurp , les haches étaient mêlées aux moules d’argile qui les avaient formées ainsi qu’à des enclumes, des creusets de fonderie et des scories répandues à l’entour.

Dans les parties de l’est médocain émergées à l’époque du bronze, à Lesparre, Saint Vivien, Jau, Bégadan, entre Saint Estéphe, Pauillac, Saint Julien, Saint Laurent, les labours et les travaux de la vignes ont dégagé depuis deux siècles non seulement des haches mais aussi des épées, des poignards, des lances, des morceaux de cuirasse ainsi que des outils et des bijoux. Au château Livran, on a découvert en 1946 trente deux haches disposées en cercle sous soixante centimètres de terre. Sépulture ou rite guerrier ? Au château Lafitte soixante haches, au château Leoville lascase quarante huit, une au château Lagrange, d’autre à Liversan, à la Motte Blanque, à Saint seurin de Cadourne, Ordonnac, Saint Estéphe ? à Vertheuil, à Fontpetit une hache à quatre ailerons, environ milles pièces en quarante huit dépôts.

Il est à peu prés certain que beaucoup d’autres ont été exhumées dans le passé sans que l’on apprécié leur valeur archéologique. Un ancien propriétaire du château Meyney n’a t’il pas reconnu avoir transformé de façon utilitaire plus de deux cent haches trouvées sur ses terres !

Beaucoup de ces trouvailles constituent actuellement des collections dont certains peuvent être accessibles au public, à Bordeaux au musée d’Aquitaine ou à Soulac. D’autres sont dans de collections privées et échappent malheureusement à l’étude des spécialistes.

Il faut préciser que certaines haches ne sont pas de facture Médocaine. Certaines sont venues de Bretagne, par exemples, ce qui montre l’existence d’un échange et peut être servaient elles de monnaie ou de moyen de troc.

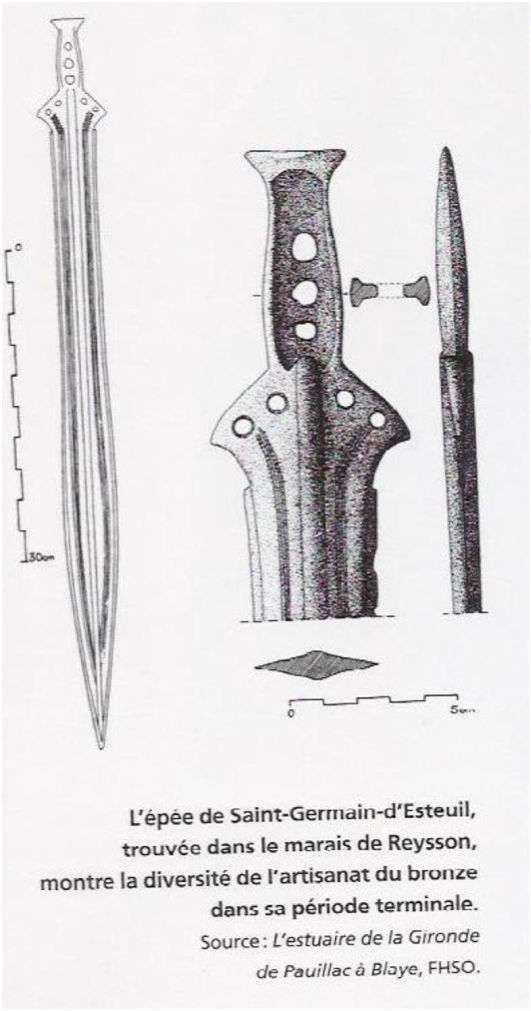

D’autres objets de bronze, pointes de lance, poignards, de nombreux bracelets, une belle épée découverte dans le mare de Reysson montrent la diversité de cette industrie prospère dont les formes se renouvellent au Bronze final.

Les haches montrent un montage de plus en plus perfectionné avec leur manche. Il apparaît des groupes pour travailler le bois, des marteaux, des faucilles, des armes nouvelles, épées et lances. Le cheval récemment domestiqué est équipé d’un harnachement à éléments de bronze.

Au cours de cet âge, florissant pour le Médoc les décors ont évolués, tant pour les poteries que pour les bronzes. Si, au début, on ne trouve que de rares frises en chevrons ou en losanges, il apparaît par la suite des ornements à signification culturelle : animaux, croix, étoiles et même svastikas.

Le Bronze médocain, même s’il a subi des influences étrangères, a un style qui lui est propre , non seulement pour les objets de métal, mais aussi pour les décors de céramique : pastillage, cordons simples, doubles ou triples, empreintes d’ongles ou de doigts.

La possession des objets de bronze est sans doute réservée à des castes sélectionnées en fonction de leurs aptitudes guerrières.

Une grande partie de la production est exportée. Elle quitte le Médoc soit par les petits ports de la côte ouest soit par le port de Pauillac ?port bronzier important où l’on savait utiliser au mieux le flot et le jusant pour faire évoluer les navires et où le débarcadère était protégé par des sables et des marécages.

Peu de sépultures marque cet âge : une à Castelnau, une à Cissac, des cendres dans une urne au Gurp, et l’on ne sait à peu prés rien des religions de cette période. Les pauvres gens vivaient toujours comme à l’âge de pierre, et ceci certainement jusqu'à l’arrivée des occupants romains et même au delà.

L’Age du fer

La raréfaction du cuivre achève l’âge de bronze et l’âge du fer lui succède. La matière première se trouve sur place, c’est la « garluche » qui a été exploitée en Médoc jusqu’au XIX siècle. Mais elle est plus difficile à travailler que le bronze.

Les techniques d’extraction et d’utilisation sont apportées par les celtes qui ont envahi L’Europe occidentale : ce sont les premiers gaulois. Ils ont imposé leur organisation et leurs armes sans tenir compte de la culture locale.

Du fait que le métal se détruit par oxydation, on ne trouve guère de traces de l’industrie du fer. Ce qui caractérise cet âge ? C’est la céramique noire, bien lustrée extérieurement, de forme élégante, décorée de gros cordons rapportés et modelés à la main. Nombreux sont les restes de grands vases de stockage.

C’est aussi le début de l’extraction du sel marin qui sert à la conservation des viandes. Au bord de la mer, on lessivait des graviers salés en obtenant une saumure que l’on concentrait dans des augets d’argile sur des feux de bois. Cette technique a laissé des traces sur toutes les iles de l’estuaire existant à cette époque et à la glaneuse, à l’Amélie, à Vensac.

Les pains de sel et les hachettes dites « votives » ont longtemps servi au troc, les monnaies sont venues bien après. Le sel a enrichi la population et lui a permis d’acheter du bétail, du vin et des produits de luxe.

******

Mais les hommes du Bronze et du Fer ont modifié le paysage médocain. La forte densité de population a nécessité un développement de l’élevage et de l’agriculture qui, avec les gros besoins en bois de chauffe ont fortement aggravé les défrichements. La belle forêt de chênes a reculé et ne persiste qu’en certains endroits. Elle ne se reconstituera jamais vraiment, supplantée par la pinède. C’est seulement au XIX siècle que le couvert forestier du Médoc retrouvera sont importance. La préhistoire s’achève. La vie si intense sur le site du Gurp disparaît brusquement. Le sable enfouit les champs et les traces de civilisation pour plus de deux mille ans. La zone côtière se désertifie, peut être parce qu’elle a été surexploitée, et la partie océanique du Médoc, si prospère jusqu'à l’aube de notre ère, tombe dans l’oubli. La côte recule et la mer engloutit définitivement des sites pour nous inconnus.

Il faut attendre nos dernières décennies pour que les dunes qui ont poursuivi leur avancée vers l’est soient attaquées sur leurs arrières par la violence des vagues ? découvrant ainsi des sédiments préhistoriques que « l’archéologie de plage » prélève en urgence entre deux marées.

Les principaux sites préhistoriques

du Médoc

On peut retenir l’existence de deux zones de peuplements humains en Bas Médoc.

-Sur la côte océane, à Hourtin, à Montalivet, où la mer en a englouti la plus grande partie, et surtout au nord, de la pointe de la Négade à l’Amélie (Soulac), particulièrement au Gurp où s’empilent des traces d’au moins dix mille ans de préhistoire.

-Sur la Gironde, les habitats sont généralement situés autour d’anciens marécages, certains plus fréquentés que d’autres, de Saint Vivien à Saint Julien, à Grayan, à Vensac, à Lesparre, à Saint Laurent, prés de Saint Christoly sur une zone de deux kilomètres du nord au sud, et de un kilomètres et demi d’est en ouest, et bien évidemment sur d’anciennes iles comme celle de Talais, Jau ou Loudenne.

Tous ces sites, où les âges se superposent jusqu’à l’ère chrétienne, ont été choisis par l’homme pour l’intérêt évident qu’ils représentaient et surtout, celui de pouvoir communiquer par voie d’eau, même au risque de possibles invasions.

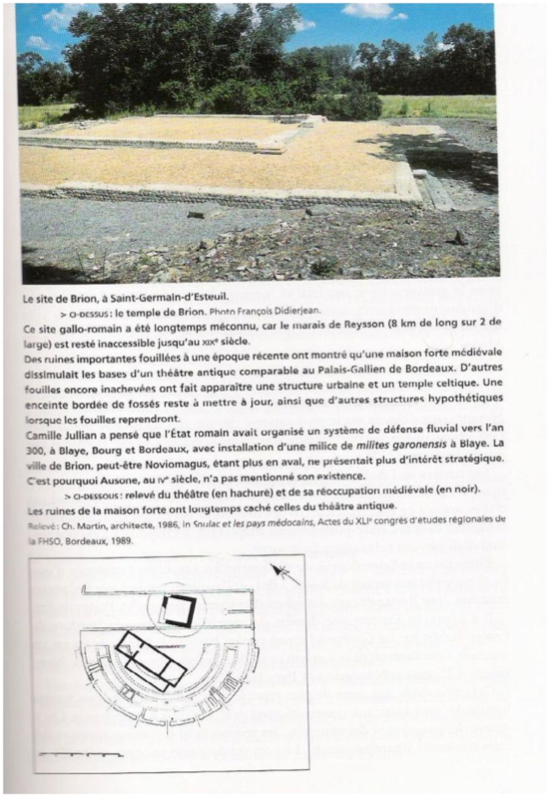

Une des régions les plus riches en vestiges préhistoriques, gaulois et romains, est celle de Saint Germain dEsteuil, tout autour de l’ancien marais de Reysson. Celui-ci a représenté pendant longtemps une zone d’accueil très appréciée où les archéologues ont encore beaucoup de découvertes à faire.

Des traces de peuples chasseurs du Mésolithique puis d’éleveurs du néolithique confirme la présence humaine sur les buttes refuges dominant le marais, d’où l’on pouvait voir arriver l’ennemi. Cette présence va s’intensifier à l’âge du Bronze et se prolonge au temps des Gaulois et des Romains.

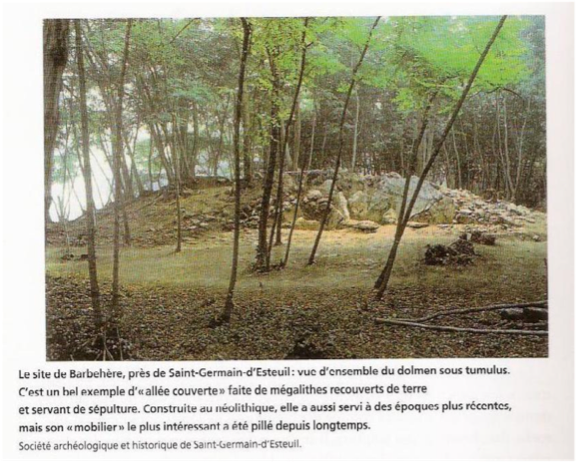

Des monuments mégalithiques existe encore malgré la déprédations faites au cours des âges. Le plus intéressant est celui de Barbehère à Saint Germain d’Esteuil

Bien qu’il n’ait pas la taille gigantesque des sites bretons. C’est un dolmen sous tumulus construit au néolithique. Les nombreuses pierres plates qui le constituent en font une « allée couverte » qui s’apparente aux allées d’Aquitaine connues des préhistoriens. Dans la chambre funéraire, des ossements humains, d’animaux, des outils et des tessons de céramique permettent de constater qu’il a été utilisé jusqu’au Moyen Age.

Autre « allée couverte », le Bernet. Un amas de blocs calcaires entouré d’une banquette repose sous un tumulus où l’on trouve des pierres à cupules, creusées d’augettes, disposées comme les constellations de la Grande Ourse et des pléiades. Cela démontre d’une façon troublante la connaissance de la carte du ciel et l’intérêt qu’y portaient les hommes préhistoriques.

D’autres mégalithes encore présents sur les lieux ou seulement dans les mémoires sont signalés çà et là. Des dolmens à Villambis, à Meyney, à Bégadan, à Ordonnac. Au domaine de Lamothe, à Cissac, un dolmen sous tumulus faites de moellons a été récupérée par les propriétaires. A Talais, le tumulus de Carténe est en demi lune.

Un cromlech, cercle de petits mégalithes ayant servi peut être à des assemblées politiques ou religieuses se trouvait à Gaillan : c’était le cromlech de l’Hervault qui a été transporté au Jardin Public de Bordeaux. Un autre est tombé dans la mer devant l’Amélie

A Bégadan, à Saint germain d’Esteuil, à Hourtin, des menhirs portent des sculptures. En d’autres lieux certains sont orientés à l’angle de voies très anciennes, tels que nos panneaux de signalisations …

A Jau, ile habitée, sorte d’atoll fait de silex noirs apportés du Massif Central par l’Isle et la Dordogne, on trouve des menhirs reconvertis en auges.

A Avensan au lieu dit Villeranque, un important dépôt de silex apportés par une « paléo Isle » comporte de très nombreux éclats, mais peu de vrais outils. Il s’agirait d’un atelier dont les produits auraient été exportés.

Le Médoc gallo-romain

La préhistoire s’est achevée pour le Médoc à l’arrivée des Gaulois. Vouloir écrire l’histoire du Médoc relève un peu de l’utopie car, à diverses époques, la légende se mêle étroitement à la réalité et l’on manque cruellement de certitudes sur beaucoup d’événements.

Les textes anciens rédigés en bas latin ou en gascon sont difficiles à interpréter. Les différents sens que l’on peut donner à certains mots ou les déformations dues à des erreurs de transcription ont égaré de nombreux historiens.

La position géographique entre deus eaux avec une bordure atlantique en perpétuelle évolution géologique, un rivage d’estuaire imprécis et mouvant. Les modifications des terres émergées, tous ses éléments changeant ont effacé beaucoup de traces et rendu les recherches très difficiles.

La rivière qui forme une profonde entaille dans territoire français a attiré toutes les invasions, la nature d’extrémité, non seulement du pays, mais aussi du continent européen et, plus tard sa vocation viticole exceptionnelle ont constitué pour le Médoc des particularités, forgeant ainsi une histoire unique qui n’a d’égale nulle part ailleurs.

Pendant plus de deux milles ans le Médoc a bien évidemment participé à l’histoire de l’aquitaine, pas tellement en tant que « fin des terres », mais plutôt comme « porte d’entrée ». Cependant, il garde bien ses secrets et ne les livre pas au premier venu

Il est certain que la « Chape d’oubli » étendue sur les peuplements préhistorique a également recouvert, comme l’on fait la mer et le sable des dunes, l’histoire des Médoquins pendant les quinze premiers siècles de notre ère.

Cela tient peut être à ce que seuls les rivages océaniques et fluviaux ont participé à l’histoire, qu’ils se sont considérablement modifiées par la suite et que leurs occupants successifs ne se sont pas souciés de ceux qui les avaient précédés.

A chaque tournant de l’histoire, les autochtones ont dû ménager de la place aux nouveaux arrivants. Des conquérants civilisateurs, des envahisseurs barbares et ravageurs, des exploitants agricoles qui ont su révéler les riches possibilités de la terre, se sont relayés sur ce territoire. Très peu y ont fait souche. A l’intérieur, dans le Médoc profond, les « permanents », peu nombreux, en retard sur leur époque réelle, ne se sont guère mêlés de ce qui se passait autour d’eux, trop occupés sans doute par les difficultés de survie quotidienne, mal reliés les uns au autres dans un pays pauvre et souvent insalubre.

Seules les légendes se sont imposées, ne tenant compte ni des dates, ni des distances, ni de la topographie.

Dans l’histoire ancienne du Médoc, la mer et le fleuve sont omnipresent beaucoup d’épisodes sont étroitement liés à la position maritime et fluviale de ce pays.

La navigation, malgré ses dangers, était plus aisée et plus sure que la circulation sur les rares routes, inconfortables et sans sécurité. D’autre part, les Gaulois ont été par nature attirés par les régions aquatiques car ils savaient parfaitement en tirer parti avec une batellerie très bien adaptée.

Le rivage aquitain encore sinueux abritait des ports d’estuaire où le commerce était très actif, et des navires à fond plat circulaient avec aisance dans les marais fluviaux.

Les Medulli

On pense communément que les Gaulois de Médoc seraient une tribu celte apparentée aux Bituriges Vivisques, fondateurs de Burdigala, et ces Medulli auraient donné leur nom au Médoc.

Ce nom évoque le « milieu » (milieu des eaux ?) en latin et ne représente une entité ethnique. Mais ils sont les Médoquins d’origine celte que les romains ont trouvé là lors de leur conquête.

Peuple peu combatif, « buveur d’hydromel », peut être poussé dans ce bout du monde par des congénères plus dominateurs, il a apprécié les opportunités commerciales offertes par les ports de l’Atlantique et les atterrages des iles de l’estuaire. « Ils étaient très propres au commerce qui devint si considérable qu’il introduisit le luxe chez les Aquitains. »

Les ports étaient visités par des marchands étrangers depuis longtemps. Ils recèlent encore des vestiges d’objet exotiques d’origine phénicienne, égyptienne ou italienne. Les navigateurs cherchaient de nouvelles terres pour accroître leur commerce en faisant du cabotage (on a retrouvé des épaves), et achetaient or, étain, ambre gris et peaux. Ce sont les Grecs qui ont laissé le plus de trace en fondant des colonies dont les noms de lieux du Bassins d’Arcachon attestent l’existence.

Peu à peu répandus dans cette région amphibie où ils pouvaient satisfaire leur aptitude à la navigation. Les Gaulois ont colonisé l’estuaire, ses iles et les alentours des grands marais où ils ont remplacé, ou peu être assimilé, les populations déjà existantes. Chaque tribu constituait un pagus, cadre politique et territorial stable installé sur un site d’oppidum prés d’un point d’eau. Les populations vivaient dans des maisons d’argile séchée mélangée à de la paille dont le toit en pain de sucre était couvert de roseaux. Elles s’ouvraient par une porte haute, mais ne possédaient pas de fenêtre.

Les habitats des Medulli se sont superposés à ceux des hommes néolithiques , du cuivre, du bronze et du fer avec des améliorations dans la construction et surtout un système défensif constitué de murailles et de palissades gardées par une milice de milites garonensis sur les frontières aquatiques de leurs territoires.

Le commerce, qui au début était celui de l’étain, c’est beaucoup diversifié et différentes monnaies ont circulé, certaine frappées en Médoc, comme l’a révélé un important gisement de 11Kg de pièces « à la croix » trouvé à Saint Sauveur. D’autre, à Vensac, à Soulac, en bronze ou en or, issues d’ateliers plus ou moins lointains, montrent l’intensité des échanges.

Beaucoup de Medulli étaient agriculteurs, mais c’est avec les Romains qu’ils ont découvert plus tard des instruments nouveaux, telle que la « cigogne »,instrument de mesure agraire qui a laissé son nom au lieu dit Sigognac, prés de Saint Yzan .

Habiles travailleurs du fer, les Gaulois ont créé des forges à l’orée des bois, isolées du village par respect de la magie du feu. Le bois des Haures (faures, forgerons) évoque leur existence à Boyentran.

Les différentes tribus se regroupaient sur leurs frontières où l’on pouvait trouver à la fois des marchés et des lieux de culte.

Des sépultures à incinération dans des paniers de branchages tressés, des coffrages de bois remplis d’objet tels que des amphores, des monnaies, placées là comme offrandes, une Stèle de bois de forme humaines, trouvé prés de Soulac, témoignent de rites funéraires.

La vie spirituelle des Medulli

La vie spirituelle, importante chez les gaulois était dirigée par les druides. Ceux ci, vêtus de blanc symbole de pureté, de lumières et d’immortalité de l’âme, présidaient aux rassemblements dans des « forets qui leur servaient de temples ». Ils aimaient particulièrement les vastes clairières où coulent des sources ferrugineuses érigées au rang de divinités.

On retrouve dans Le Médoc des endroits privilégiés pour le culte celtique et l’on sait que plusieurs sanctuaires existaient entre Vertheuil et Sait Germain D’Esteuil. Les lieux dits 5 Grand Luc ou Petit Luc, ou encore Luc Blanc) évoque d’anciens bois sacrés et leur lumière.

Des vestiges de fontaines divines ou leur souvenirs subsistent encore à Bernos, à Marmory, à Villambis, Fonbadet, Hontane, au moulin du Gouat, à la Tondeyre, au moulin de Batan où deux statues de divinités gauloises ( volées vers 1950) gardaient la fontaine du Haut Gouat. Une source entre Brion et le port de Condat est ornée d’un portique, et prés de Lesparre 5 au Zic, sur la route d’Hourtin), se trouve une source qui était dédiée à Epona, épouse de Teutatès

Ces lieux très attractifs, prédestinés, ont été utilisés par la suite pour implanter des foires, éventuellement des villas romaines, puis des chapelles chrétiennes. Les monuments mégalithiques installés au néolithique ont été réutilisés par les Gaulois. Et l’on peut observer ç cette occasion que la disposition et l’orientation des pierres levées trouvées en Médoc, à la fin des terres, montre la similitude avec les rites du Finistère breton (réminiscences celtiques) et par voie de conséquence, l’existence de multiples communications facilitées par la navigation.

Des sépultures à incinération dans des paniers de branchages tressés, des coffrages de bois remplis d’objet tels que des amphores, des monnaies, placées là comme offrandes, une Stèle de bois de forme humaines, trouvé prés de Soulac, témoignent de rites funéraires.

Industrie

Il est souvent difficile de démarquer les objets gaulois, hormis les monnaies, des objets gallo romains car ils sont parfois mélangés dans les mêmes couches archéologiques.

Les Gaulois aimaient la céramique et savait la faire : ils l’utilisaient pour les objets usuels, de la vaisselle surtout décorée à la molette avec des roulettes en bois ou en os. On trouve comme ailleurs de la céramique plus fine venue d’ateliers plus lointains, gaulois ou italiens, qui portent la marque de leur origine.

Les Gaulois réalisaient des objets métalliques utilisés pour leur constructions : corniers, charnières, anneaux, clés et serrures en bronze.

En métal aussi des manches de couteau, des navettes de tisserand, de fer ou de bronze, des objets de placage en étain, des ornements, boucles de ceinture ou fibules de bronze ou d’argent.

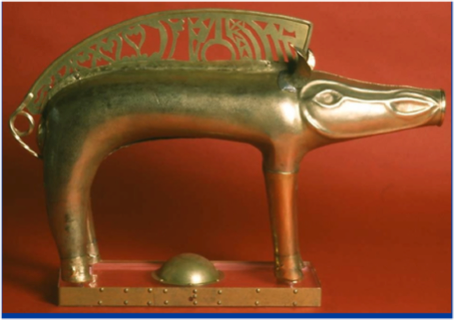

Et l’on ne peut quitter l’histoire des premiers gaulois sans signaler la merveilleuse découverte faite en en 1989, sur la plage de Soulac, d’une enseigne militaire. Réalisée en tôle de laiton et brillant comme l’or, elle représente un sanglier stylisé. Elle a été trouvée démontée, probablement au cours d’un rituel de culte qu’il a paru nécessaire de respecter. C’est par conséquent un fac similé reconstitué du sanglier enseigne qu’il est possible d’admirer au musée de Soulac parmi d’autres témoins moins éclatant, mais néanmoins passionnants, du riches passé du Médoc.

L’occupation Romaine

L’occupation romaine est assez bien connue en de nombreux endroits de Gaule ; comment fut-elle vécue en Médoc ? La guerre des gaules n’a sans doute pas existé ici : ce fut une conquête pacifique opérée sous le commandement de Crassus, lieutenant de César, chargé de pacifier le sud ouest. Il dépêcha Cissus (d’où Cissac) dan le Médoc.

En effet, depuis longtemps, les commerçants romains, les (négociatores), venus de la Méditerranée par la Garonne, sillonnaient la région de l’estuaire. La populations des rivages n’y a vue que son intérêt, d’autant plus que, pendant plusieurs siècle, la « paix romaine » l’a protégée des invasions. D’autre part, les Druides, dont le rôle était aussi éducatif, ont assimilé et répandu la culture romaine qui leur a semblé porteuse de beauté, de sensibilité et d’humanité.

Cependant, la présence des Romains a été en Médoc très sporadique ;

Une grande partie du territoire et surtout la région centrale entre landes et bois n’a guère été investie par l’occupant. Malgré la diffusion d’objets de culture romaine, très attrayants, faite par les colporteurs dans les hameaux, les habitants, peu nombreux, en sont restés pour la plupart à leur civilisation gauloise. On pense même qu’en certains endroits peu passants, ils ne différaient guère des hommes du néolithique. En revanche, les points intéressants par leur position stratégique ou propices au commerce ont été colonisés et exploités, ce qui est facile à admettre.

Les romains ont souvent profité des structures sociales déjà existantes en les adaptant à leur propre politique d’extension de l’état Romain. Le Médoc a eu ainsi l’occasion, pendant les premiers siècles de notre ère, d’évoluer très nettement sur le plan de la construction et de l’exploitation des ressources naturelles.

Restructurations

Certains sites ont été tout à fait romanisés et d’autres n’ont été que partiellement transformés, et, si l’on tient compte du fait que la christianisation est arrivée peu après en assimilant ces différentes cultures et structures, on comprend qu’il soit difficile de faire la part des choses.

Les historiens se fondent généralement sur les noms de lieux souvent très révélateurs et sur la découverte des vestiges archéologiques. Il n’y a pratiquement pas de documents écrits.

Dans la dénomination des villes ou des lieux-dits, on retrouve la religion polythéiste des romains. Celle-ci n’est sans doute pas imposée par la force et il y a eu volonté de respecter les dieux des et des autres , d’ou la vénération de divinités gallo-romaines

De nombreux temples et lieux de culte ont existé en Médoc ; temples dédiés à Jupiter à Soulac et à Jau (insula Jovis) à Saturne à Lesparre à Mercure à Mayan, à Diane à Vensac. Sieujan, situé à un carrefour, évoque Janus, le dieu des Portes. Et il faut mentionner l’habitude, jusqu’à une époque moderne, de jurer « Par Jau ! » ou même « « Par Zau ! » qui évoque Jupiter ou Zeus.

De riches gaulois romanisés ou des colons ont laissé leur nom en de nombreux endroits ; Guais à Gaillan, Dignus à Dignac, Villicius à Vélizan, Sextius à Sestignan, Allius à Noillac.

Une nouvelle société s’était créée, transformée par la romanisation, et son cadre de vie c’est d’ailleurs prolongé, Malgré les invasions, jusqu’au VIII siècle.

Certains Gaulois particulièrement coopérants, ont été investis de charges et certains sont devenus chefs municipaux de l’Empire romains. Leur trace est retrouvée dan les lieux-dits Lille, Lilhan ou même l’Isle (abbaye de l’Isle) et il ne faudrait pas croire qu’il s’agisse, malgré le caractère insulaire du Médoc, d’anciennes îles. Ce nom évoque la résidence, peut être « une villa » ayant appartenu à un « Julius » qui avait mérité de porter le nom de César.

D’innombrables vestiges de constructions gallo-romaines ont été mises au jour depuis longtemps en Médoc. A l’origine, beaucoup de villas ont été détruites par les envahisseurs barbares, certaines ont servi de carrières de pierre pour de nouvelles constructions, pour des églises surtout. Des chapiteaux corinthiens en marbres ornent l’église de Vertheuil, par exemple, et un baptistère, maintenant disparu, été creusé dans un fût de colonne cannelé. Des éléments ont pu même servir aux travaux agricoles et l’on a vu des colonnes de portique utilisées comme rouleaux et trainées par des bœufs pour aplanir les champs. Les ornements, les objets usuels ont été pillés , brulés, cassés. D4autres dorment encore sous terre en attendant d’être découverts.

Villas « à la romaine »

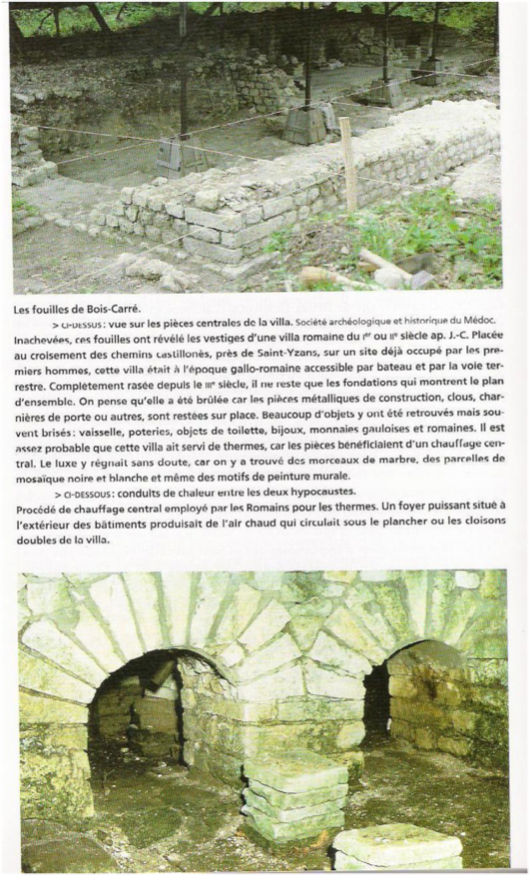

Les villas des riches gaulois n’étaient pas que des habitations. Elles étaient souvent construites sur un site habité auparavant, gaulois ou même néolithique. La maison, « villa Urbana », était luxueuse, carrelée de mosaïque, ornée de fresques polychromes et de stuc sur les murs. Une bibliothèque, un oratoire avec laraire y étaient aménagés. Il pouvait y exister un chauffage central : un four à bois placé dans le sous sol, l’hypocauste, diffusait de l’air chaud entre les murs à double épaisseur. Un péristyle entourait la façade et un portique orné de colonnes et de statues dominait les vastes jardins.

Cette maison allait de pair avec une « villa rustiqua » qui était une exploitation agricole où les méthodes de travail gauloises et romaines se mêlaient.

Certaines villas antérieures au III siècles, comme celles de Bois Carré, près de Saint Yzans, si riches en document de tous ordres, laissent supposer une destruction violente et un incendie. Il est difficile d’expliquer qu’aucune habitation ne date du III siècle et l’on parle d’une « zone d’ombre » dans cet espace historique .seules de monnaies de cette époques, comme les 334 pièces de la cachette de Margaux, ont été trouvées.

On dit que le III siècle fut une époque tragique pour la gaule. Une série de guerre civile affaiblit le pays et laissa le champ libre à la première invasion barbare en 276.On peut alors supposer que les révoltes menées par les paysans affamés groupés en bandes de brigands, « les bagaudes », durement réprimées par les forces romaines, aient pu faire des dégâts importants sur les riches propriétés gallo-romaines. Au IV siècle la paix revint.

Innovations

Les Romains ont apporté beaucoup de nouveautés et d’améliorations dans l’agriculture et l’industrie. Ce sont eux qui ont introduit les moulins à eau, première sorte de moulins connus en Europe, les moulins à vent étant apparus plus tard. Ils ont amélioré, entre autres techniques, le traitement et la teinture des laines, produit abondant en Médoc (Lanessan, « atelier de laines », Lamena, « port de la laines »). A Beyzac, entre Vertheuil et Villambis, on a trouvé en 1871 les fondations d’un établissement industriel avec un four et trois bassins carrés pavés de grands carreaux dont le fond descendait par des marches jusqu'à un récipient circulaire ; on a pensé qu’il s’agissait de séchoir de teinturerie de l’époque gallo romaine.

Les Romains ont certainement apporté des améliorations dans la culture des vignes et la vinification, mais il ne faut pas oublier que la barrique est une invention gauloise.

On sait que les lieux de rassemblements frontaliers jouaient un grand rôle chez les Celtes. Il s’agissait de « marchés frontières » associés à des lieux de culte et aussi de spectacles, le plus souvent accessibles par voie d’eau.

Le marais de Reysson semble avoir été très important à ce sujet. Il était un carrefour portuaire réunissant quatre ports : Saint Estéphe, Cadourne, Saint Germain d’Esteuil et Vertheuil. Là, depuis le néolithique, le peuplement a été dense et les habitats se sont superposés. De nombreux vestiges et des dépôts de monnaies le prouvent. Mais, pendant de nombreux siècles et même après des travaux d’assèchement, ce marais est resté à peu prés inaccessible, pestilentiel et générateur de malaria. C’est ce qui explique l’absence de recherches sérieuses jusqu’au XIX siècle.

Il y a eu un port, une ville construite pour servir de marché, très importante pour l’époque sans doute, au moins autant que Burdigala, si ce n’est d’avantage. Elle occupait le site de Brion. Beaucoup d’archéologues pensent qu’il s’agirait de Noviomagus

Où était Noviomagus

Noviomagus… « nouveau marché », ce nom a fait couler beaucoup d’encre. Cité par un géographe grec du II siècle, Ptolémée, qui en a donné des coordonnées géographique très précises, on pourrait penser qu’il est facile de situer Noviomagus. Mais ces coordonnées ne correspondent pas aux repaires actuels, car elles ont été établies sur une terre considérée comme plate et incomplètement connue. D’autre part, si plusieurs textes des premiers siècles de notre ère citent le nom de Noviomagus, Ausone, que sert de référence pour cette période historique et qui vivait au IV siècle, n’y fait aucune allusion.

D’où prolifération d’hypothèses qui se sont succédé. Noviomagus pouvait être en Saintonge, ou prés de Soulac, ou encore prés de Montalivet ou de Lacanau et aurait disparu dans les flots. Certains Médoquins ont affirmé avec sincérité qu’ils l’avaient vu réapparaitre, éternel mythe de là ville engloutie, à l’occasion de grandes marées.

Les géographes anciens ont cru la localiser, Elie Vinet, Claude Masse, d’autres ont répété sans vérifier : l’abbé Jouannet, Pawlowski.

Léo Drouyn en 1853 fut le premier à formuler une hypothèse selon laquelle Noviomagus se serait situé sur la rive gauche de la gironde, reprise ensuite par Camille Jullian en 1890 et généralement adoptée de nos jours. Il existe cependant une autre thèse, également vraisemblable, plaçant Noviomagus sur la rive droite de l’estuaire. Le manque de subventions nécessaires aux fouilles ne permet pas de trancher la question.

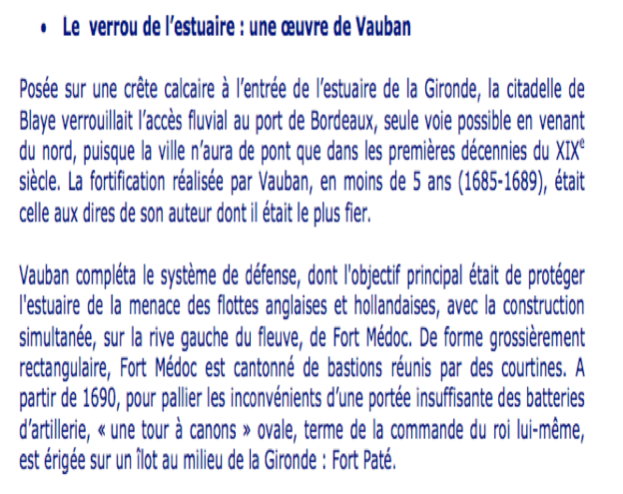

Quoi qu’il en soit, « la découverte du site de Brion a complètement modifié, d’après le professeur Coupry, les notions sur l’antiquité de cette région, éclairant d’une lumière nouvelle l’importance stratégique, administrative et commerciale du Médoc dans les premiers siècles de notre ère ».

Le magus était donc un lieu de rassemblement pour plusieurs tribus. Il avait un caractère religieux avec des sanctuaires fréquentés par les pèlerins et aussi un caractère festif. Il était en définitive en théâtre naturel pour les foires et les assemblées. Transformé et remodelé aux 1 et 2 siècles, il fut romanisé en une politique de centralisation. Il n’y eut plus de frontières.

Les Romains, spécialistes de travaux publics inséparables de leur volonté d’extension et d’uniformisation, équipèrent la cité d’un théâtre, de temples, de thermes. Il apparut une ville nouvelle, Noviomagus, qui servit de lien entre le gouverne ment impérial et la périphérie parfois lointaine parsemée d’établissements privés, semi publics ou public de la « villa rustiqua à la villa Urbana », de thermes et de temples que l’on a pu situer ça et là dans le nord du Médoc.

Un port de l’époque gallo romaine

Noviomagus s’élevait sur le promontoire calcaire qui domine le marais que l’on atteignait par la voie terrestre traversant le Médoc et par voie d ‘eau qui en faisait une ville portuaire.

Les navires de l’antiquité mesuraient au maximum vingt mètres avec un tirant d’eau de deux mètres. Les marées en gironde ne leur permettaient pas d’aller jusqu’à ce port intérieur. Ils devaient donc décharger marchandises et voyageurs dans des avant port comme Mapon sur des bateaux à fond plat servant d’allèges qui échouaient facilement.

Entre Brion et Saint Seurin de Cadourne, on a reconnu l’existence d’une fosse naturelle qui servait de bassin à flot où l’eau était retenue par des portes étanches dont il reste encore des piliers de pierre au lieu dit les Portes de fer.

Il a existé en Europe une dizaine de marchés frontières en bordures de rivière établis par les gaulois et repris par les romains. Burdigala en est un exemple. Leur nom rappelle souvent celui de Noviomagus, par exemple Neumagen à Trèves ou Nimègue aux Pays Bas.

On y reconnaît une sorte de plan type : le port comporte plusieurs bassins bordés de quais verticaux communiquant avec le fleuve par des passes. On y trouve des magasins et des entrepôts, des remises pour les embarcations et des cales couvertes (chantiers navals). Le port est dans une enceinte entourée de fossés inondables, fermée par des murs fortifiés comportant des bastions et des portes gardées. Cette enceinte abrite un château fort, des temples, des thermes, la résidence du commandant. Il s’y trouve des réservoirs d’eau, des viviers, et parfois un bassin pour les naumachies, joutes navales. Ce port est séparé de la ville par une vaste avenue bordée de portiques et de statues.

Que reste t’il à Brion de cette structure ? Depuis plusieurs dizaines d’années, le travail minutieux des archéologues a abouti à des mises à jour tout à fait étonnantes malgré les déprédations faites au cours des siècles.

Les restes d’un théâtre semi circulaire d’au moins deux mille cinq cents places ont été dégagés. Il a été reconnu comme le plus pur, le plus ancien et le plus complet d’Aquitaine. On y a même retrouvé des tessères, des jetons vendus aux spectateurs, avec le nom de la pièce jouée, la date et le numéro de la place. Ce qui a égaré longtemps les chercheurs, c’est qu’une maison forte bâtie au moyen âge, sans doute avec ses matériaux, le recouvrait en grande partie. Un temple de tradition celtique assez important avec un sanctuaire carré de onze mètres de côté est distant du théâtre de quatre cents mètres. Les fondations de nombreuses constructions montrent une disposition urbaine évidente.

Il ne s’agit là que d’une faible partie de la surface présumée du site et les recherches se font avec extrême prudence. Comme le procédé classique des fouilles est à éviter, on utilise une méthode géophysique de sensitométrie basée sur des mesures de résistivité électrique effectuées à intervalles réguliers sur le sol dont il signale les différences de densité. Jusqu'à maintenant, 50000 mesures ont permis d’explore sept hectares de terrain, révélant la présence probable d’une enceinte bordées de fossés.

Le commerce médocain à l’époque gallo romaine

On se plait à évoquer l’activité intense de ce centre de commerce très vivant pour les Gallo-Romains. Des navires étrangers venaient s’approvisionner en produits locaux : résine, dont on faisait la poix pour calfater les bateaux, cire, miel, poissons et huitres, laines, suif blanc des landes, jambons cantabriques, fromages de Bigorre et de Béarn, outils, armes et bijoux, vaisselle de cuivre et de céramique, draps ambre gris des cachalots, peaux.

On échangeait aussi des produits venus d’ailleurs, de Bretagne ou de Normandie, de l’étain, des vins de la province Narbonnaise, des chiens de guerre originaires d’Angleterre, de la verroterie, des pastel du Languedoc, et aussi des produits de Grèce ou d’Italie, du corail, des céramiques étrusques, des coquillages produisant la teinture, du papyrus d’Egypte.

Certains vestiges comme des débris de verre, des monnaies, des inscriptions sur des stèles montrent ces provenances lointaines. Ce grand port de l’estuaire médocain attirait des navires de diverses origines qui circulaient sur des lignes de cabotages reliant les embouchures des grands fleuves, le Rhin, la Seine ou la Loire.

Les petits ports de l’Atlantique avaient leur utilité, mais à un moindre degré. La marchandise la plus importante était alors le sel, denrée précieuse issue des marais salants de Soulac ou de la rive droite saintongeaise exploités depuis l’âge du fer. Les poissons, les moules et les huitres – « ces huitres du Médoc qu’on nomme bordelaises et que l’on apportait à la table des César », étaient aussi expédiés par bateau.

Les voies romaines

Unes des grandes œuvres gallo-romaines a été la construction d’un réseau routier et il est surprenant de constater que, dans l’ensemble de la Gaule, les voies romaines ont été si judicieusement établies et que la carte moderne des principales lignes de chemin de fer a épousé leur tracé.

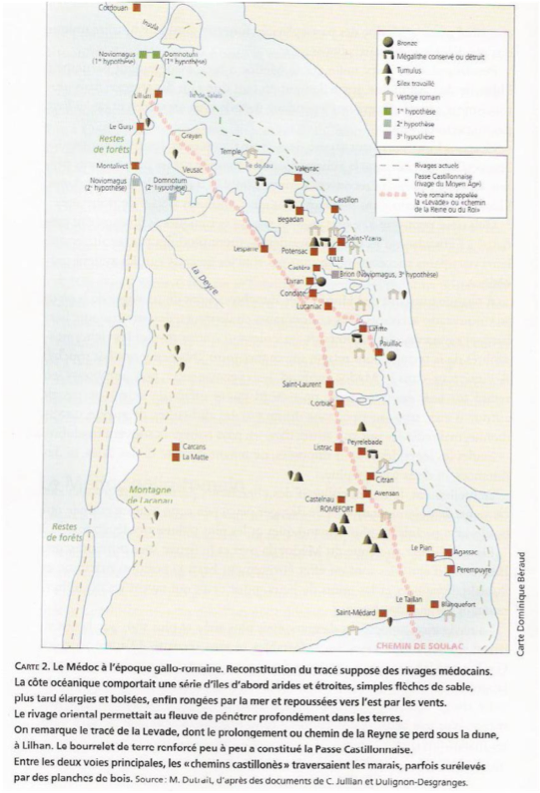

En Médoc, deux routes principales ont rendu possibles les déplacements à l’intérieur des terres et sorti, au moins pour quelques siècles, les habitants de leur isolement. La plus connue est la Levade qui joignait Bordeaux à Soulac, l’autre, la Via Medullica, longeait le littoral atlantique et allait de Soulac à Bayonne.

Il est encore difficile de séparer ce qui a été construit dans les premiers siècles de notre ère de ce qui a été fait au deuxième millénaire, mais des études récentes permettent de reconstituer aves cohérence le tracé de la Levade.

Aucun document de l’époque gallo-romaine ne mentionne son existence. Il faut attendre le « livre des bouillons » au moyen âge , puis la carte de Claude Masse au début du XVIII siècle pour en avoir connaissance et pour déduire de sa technique de construction et de son tracé rectiligne que la Levade est de création romaine.

Comme il est habituel en Médoc, la légende a donné une explication romanesque à sa conception autour de Cénébrun, grande figure du Nord Médoc, et sa mère Galienne, « reine de Bordeaux »

Les profondes modifications de la géographie Médocaine en ont effacé des tronçons, mais on en a retrouvé des traces dans la partie continentale, parfois au milieu de la forêt en des endroits non transformés par les labours ou l’urbanisme, ou des traces écrites sur les documents du cadastre. Des photos aériennes faites par temps de sécheresse ont fait resurgir son image rectiligne .Enfin, et une fois de plus, les noms locaux révèlent son existence passée.

On l’a appelée Levade, ou Lebade dans le Nord Médoc, car elle était faite de dalles de deux ou trois mètres de long sur cinquante centimètres et sur sept à huit mètres de largeur et elle faisait saillie sur les terres environnantes. Au niveau des terrains marécageux si fréquents en Médoc, des pieux de chênes plantés très rapprochés dans la tourbe et recouverts d’une épaisseur d’un mètre de gravier formant remblai l’élevait au-dessus des eaux.

De toutes les traces longtemps oubliées de la présence romaine en Médoc, c’est la seule qui soit encore vivace.

Sortant au nord du « castrum » de Burdigala elle traversait la Jalle de Blanquefort aux ponts du Taillan, passait par le Pian, la lande d’Arsac, la forêt de Citran et le pont Barreau qui enjambe la Jalle de Tiquetorte à Avensan avant d’atteindre Listrac. On en a retrouvé des traces prés de Saint Laurent et on la reconnaît jusqu’à Saint Sauveur. Plus loin vers le nord, on se fonde sur des noms de lieux pour établir qu’elle passait à Cissac prés de la villa de Lamothe et se divisait en deux à Villambis ( villas entre deux voies) et atteignait Lesparre. Au-delà, on a tout lieu de penser qu’elle allait jusqu’à Soulac par un chemin qui a été réutilisé au moyen âge sous le nom de « chemin de la Reyne ». Ce chemin n’apparaît qu’à Vensac après avoir traversé les marais au Guâ (le gué) et il atteint Grayan avant de rejoindre la route du littoral dont certaines parties ont peut-être disparu sous les dunes.

Ce qui permet d’affirmer que cette voie Bordeaux Soulac date de l’occupation romaine, c’est qu’elle ne passe généralement pas par les lieux qui, plus tard, dans le deuxième millénaire ont eu une importance dans les itinéraires de pèlerins, les « hôpitaux » par exemple, et elle ignore l’important châteaux féodal de Castelnau. D’autre part on trouve aux abords de son tracé des sites, des emplacements de villas et des objets de l’époque gallo romaine.

Il paraît un peu inexplicable que, que, solidement construite comme elle l’avait été, on ne l’ait pas régulièrement entretenue. Au contraire, la Levade et les voies secondaires ont périclité avec le déclin de l’Empire romain et quelques tronçons seulement ont survécu.

Au XVIII siècle, le besoin de communication se faisant sentir, l’intendant Tourny a créé une nouvelle voie, la route royale, distincte de la voie antique mais la coupant par endroits

Il existait d’autre part au niveau de Castillon ( Saint Christoly), sur le bord du fleuve, un cordon littoral sableux déjà formé à l’âge du bronze qui s’était épaissi peu à peu et se consolida de manière à faire communiquer Castillon à Soulac : on l’appelé la Passe Castillonnaise.

Entre la Levade et la Passe , on pouvait circuler sur des voies secondaires, les chemins « Castillonés » ;Et l’on découvre alors que ce réseau routier permettait l’accès à toutes les localités du Médoc où l’on retrouve trace de l’influence romaine.

Fleuve d‘oubli

Le Médoc, pendant plus de mille ans, va être balloté par l’histoire. Ses aptitudes portuaires et commerciales vont s’affaiblir, diminuées par l’érosion dunaire et océanique sur la face maritime, exclues par la prédominance bordelaise sur la rive fluviale.

Il ne vas être qu’un lieu de passage, pour les invasions barbares d’abord, puis pour les conquêtes et reconquêtes delà guienne, alternativement par les armées anglaises et françaises, pour les allées et venues des vainqueurs éphémères des guerres de religion, enfin pour les navires corsaires armés pour protéger le commerce.

Dans un rôle plus pacifique, le fleuve a servi bien évidemment de couloir pour les flottes commerciales en majorité axées sur Bordeaux, laissant au Médoc quelques bribes ne concurrençant pas les activités de la capitales : petits trafics sur de nombreux petits ports, soit fluviaux, soit ports d’échouage au fond des baies marécageuses mises en eau à chaque marée.

Enfin le Médoc fut pendant des siècles placé sur des « trajets de fourmis » empruntés par d’innombrables pèlerinages chers aux populations du Moyen âges, pèlerinages à destinations variées mais surtout dirigées vers Jérusalem, Rome et Saint Jacques de Compostelle.

Le Médoc va donc se contenter d’être spectateur de l’histoire de France. Son rôle va se limiter à garder une des entrées les plus vulnérables de son pays. Rôle important mais secondaire, et l’on comprend mieux que la « rivière de gironde » ait été qualifiée de « fleuve d’oubli ».

Le tracé de la Gironde ancienne

Ce que l’on a tendance à oublier surtout, c’est que le tracé du fleuve d’aujourd’hui était en majeure partie différent il y a encore trois siècles. L’embouchure en forme de delta et les profondes échancrures du rivage permettaient à des villes, maintenant intérieures, de jouer le rôle de ports, depuis Lesparre jusqu’à Parempuyre. Mais les golfes fluviaux du nord se sont comblés, fermés par un cordon littoral, fait de bancs coquillers, appelé Passe Castillonnaise. Peu à peu consolidé, il allait de Saint Christoly à Soulac, alors que cette ville était elle même située sur la rive du fleuve dont elle est séparée maintenant par des « mattes », espaces consolidés devenues terres ferme.

Ces golfes sont devenus marécages et ont accueilli de plus en plus difficilement la marée haute, rendant à peu prés inutilisables ces surfaces amphibies qui n’étaient plus que des lieux malsains et impraticables. Cependant, Gaillan a été longtemps avec Lesparre un port sur la Gironde et des chenaux permettaient l’accès des navires à Cissac, au breuil ou à Saint Laurent ;

C’est seulement à partir du XVII siècle, à la suite d’un édit d’Henri IV demandant à des Hollandais de « dessécher et d’essuyer les terres marécageuses du royaume », que la physionomie de la rive fluviale du Médoc commença à ressembler à ce qu’elle est actuellement.

Les Invasions Barbares

S’il exista dans les temps barbares un pays durement touché par les invasions, ce fut bien le Médoc avec sont estuaire largement ouvert sur l’Océan, et on peut dire qu’en l’espace d’un millénaire, il fut livré au vandalisme sous toutes ses formes.

Dés les premiers siècles, il reçut maintes fois la visite des saxons, très cruels et très audacieux qui naviguaient sur des « esquifs recourbés ». Ils profitaient des tempêtes qui les masquaient aux regards des habitants, se glissaient dans les baies en côtoyant les terres et attendaient le bon moment pour prélever leur butin.

Ils furent définitivement repoussés en 477, mais leur passage est attesté par quelques noms comme Saussus, Saussure, ou Méric.

Déjà les Wisigoths avaient envahi le Sud Ouest de la Gaulle depuis le début du V siècle. Il avait fallu composer avec eux et ils choisirent de s’installer sur les bords de la Garonne après avoir brulé Bordeaux en 412.

Eux aussi ont laissé quelques traces en Médoc, très peu d’objets, un vase dans les dunes du Gurp, un sarcophage visible devant l’église de Saint Laurent.

Sous le règne d’Alaric, quand l’arianisme des wisigoths devint très intolérant, il les poussa à « bruler les églises, piller les vases sacrés »… « les évêques subirent le même sort que les fidèles, enchainés, brulés »…Et c’est ainsi que disparurent certaines église paléochrétiennes du Médoc.

Après que Clovis nouvellement converti eut vaincu Alaric à la bataille de Vouillé, il vint à bordeaux en 508 pour asseoir son autorité. Il disposa le long de la gironde des postes militaires donc l’un d’eux, basé prés de la forteresse de Cadourne, à coté du chenal évacuant les marais de Reysson, garde ce souvenir (couffranc signifie « cohorte franque »).

Une « paix franque » associé à l’unité du monde chrétien régna pendant deux siècles. Les francs avaient conservé les délimitations des tribus gauloises et leurs marchés frontières auxquels ils donnèrent un nom comme Marque ou bien Mazails, placé sur la « rouille », débouché d’Estey prés de Saint Christoly.

Les familles patriciennes avaient su reconstituer leur domaine, leurs fortunes et leur art de vivre à la manière gallo romaine dans la douceur des bords du fleuve pendant que les pauvres subissaient plus durement les invasions. Ils se révoltaient parfois et la répression les laissait plus pauvres encore.

L’épreuve la plus dure pour le Médoc restait à subir. En 844, les Vikings abordèrent à Soulac, passèrent par Lesparre, Saint Estéphe et ravagèrent les iles de l’estuaire et le pays intérieur comme ils l’avaient fait auparavant dans les estuaires de la Seine ou de la Loire.

Ils restèrent un certain temps en Aquitaine, basée à Bordeaux qu’ils détruisirent et allant et venant tout au long de la Garonne entre Toulouse et Soulac. Leurs navires à proue en forme de dragon terrorisaient les populations des bords du fleuve.

Le Médoc fut à ce point ravagé après leur passage que l’on pouvait « faire des lieues entières sans voir la fumée d’un toit ,sans entendre aboyer un chien ». Ils détruisirent la ville gallo romaine de Berce ( prés de Saint Yzans) dont on oublia même l’existence, des monastère comme l’abbaye de Lille. Les villageois n’eurent que le temps en maints endroits de transporter les précieuses reliques de leurs églises pour les cacher, soit dans des puits comme à Saint Vivien où l’église paléochrétienne fut détruite, sois soit l’autel de Carcans… où on ne les retrouve jamais.

Le souvenir de cette invasion resta si cuisant dans les mémoires médocaines que plusieurs siècles plus tard, on imputait aux Normands des méfaits qu’ils ne pouvaient pas avoir commis, chronologiquement parlant. On confondit même le souvenir de leur passage avec celui de Talbot effectué six cents ans plus tard…

Toujours est il que le Médoc, après ces destructions et la fuite des populations, resta longtemps désert et retourna à la nature sauvage. Quelques Normands restés sur place s’assagirent, se mirent à parler la langue gallo romaine et prirent femmes dans ce pays. Notre français moderne y gagna quelques mots (esquifs, quille, barque).

Le Médoc ne se repeupla que très lentement en l’espace de deux ou trois siècles, grâce à des Gascons et des Pyrénéens qui aidèrent à sa rénovation et à sa remise en valeur. Cela permit de recréer une société et des modèles économiques nouveaux.

Les ports de l’Atlantique furent ruinés par toutes les invasions et périclitèrent d’autant plus qu’ils s’ensablaient peu à peu. Après le séisme de 580, les embouchures des rivières se rétrécirent, les dunes reprirent de l’activité, c’est à dire qu’elles progressèrent vers l’intérieur du pays pendant que la côte reculait sous l’assaut des vagues.

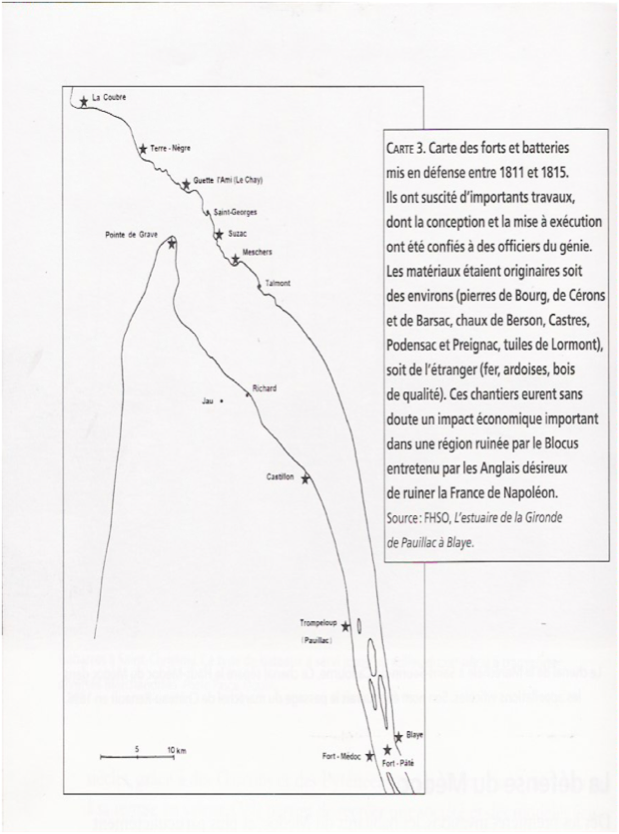

La défense du Médoc

Dés les premières invasions, les habitants du Médoc, et plus particulièrement ceux de l’estuaire, sentirent le besoin d’organiser une défense. On ne peut dater avec précision la construction des premières forteresses, mais on connaît leur emplacement, même si beaucoup d’entre elles ont disparu.

Ainsi les forteresses ont remplacé très logiquement des camps romains qui eux mêmes été construits sur des postes gaulois qui recouvraient des places néolithiques généralement situés sur des sites « d’oppidum ».C’est pourquoi les matériaux romains ont souvent servi de base à ces nouvelles bâtisses.

Les forteresses émettaient des signaux d’alarmes sous formes de fumées le jours, de feux la nuit qui partaient de Soulac et se relayaient de proche en proche jusqu'à Blanquefort d’ou partaient des cavaliers qui galopaient vers Bordeaux pour avertir du danger

La présence Anglaise en Médoc

Bien que le Médoc n’ait pas eu une part vraiment active pendant la présence anglaise, son estuaire, ses ports et sa campagne subirent sévèrement le contrecoup des dissensions entre Français et Anglais.

Les seigneurs féodaux, maitres incontestés de la population qui n’avait pas son mot à dire, pactisaient ou non avec les Anglais. Leur préférence était dictée le plus souvent par des intérêts matériels car il n’existait pas à cette époque d’esprit national et il faut tenir compte également du fait que le roi d’Angleterre, duc d’Aquitaine, était leur suzerain. Etant donné l’alternance des prises de pouvoir, leur choix a été difficile et périlleux, et les situations pouvaient se renverser sans aucun préalable.

Les seigneurs du Médoc méritants aux yeux de l’Angleterre suzeraine se voyaient accorder des responsabilités sur d’autres territoires de la Guienne anglaise et la guerre de Cent Ans n’empêcha pas Jean de Foix, partisan du roi de France, d’entretenir un commerce fructueux avec Londres.

Dés la prise de possession de la Guienne par Henri Plantagenêt, le Médoc servit de passage à la belle reine Aliénor et sa suite, pour laquelle on avait restauré l’antique voie romaine en chemin de la Reyne. L’embarquement vers Porthmouth se fit d’abord à l’anse d’Anglemar, prés du Gurp, puis au port des Anglots, prés de Neyran, atterrages depuis longtemps disparus.

Les débuts de la domination furent assez calmes, car il y avait peu d’Anglais en Médoc et les habitants leur étaient hostiles. Quelques révoltes éclatèrent cependant, comme celle de 1225, durement réprimée par Richard de Cornouailles qui exerça des représailles sur les habitants du Castéra, de Bessan et de Vertheuil.

Le fleuve servit surtout de chemin aux flottes commerciales qui emportaient le vin et le sel et ramenaient d’Angleterre des minerais de plomb et d’étain, du charbon de terre et des laines fines.

C’est le roi Philippe le Bel qui déclencha les hostilités. Il trouva que, malgré l’apparente soumission du roi d’Angleterre en tant que duc d’Aquitaine, cet occupant de la Guienne, considérée alors comme un Eldorado, n’avait pas sa place en France. Un léger prétexte soigneusement envenimé fit rendre la Guienne pour quarante jours et les Français la gardèrent dix ans.

La reprise par les Anglais de Castillon et Macau, puis Lesparre, point fort du Médoc, en 1297 aboutit à la trêve de Vyre Saint Bavon. Celle ci mit fin à ce conflit qui fut en réalité un prélude à la guerre de Cent Ans.

Fin de la guerre de Cent Ans

En 1438 les français se rendirent maîtres du Médoc, ravagé une fois de plus à cette occasion par le sire d’Albert. Et la guerre de Cent Ans touchait à sa fin lorsque survint la « Male Jornade » ; triste 1 novembre 1450 au cours duquel les Anglo Gascons de Bordeaux s’enlisèrent dans les marais de Bruges et de Parempuyre, permettant ainsi à Amanieu d’Albert de remporter à Blanquefort une victoire française décisive.

En 1451, les troupes de Charles VII enlevèrent Lesparre défendue par Robert Rokeley. Les anglais perdaient pied et , en 1452, ils n’avait plus la maitrise de l’estuaire quand Talbot débarqua à Soulac pour rejoindre rapidement Bordeaux.

Curieusement, la mémoire Médocaine a gardé un souvenir horrifié de ce passage qui cependant fut très bref. On sait que le général anglais et sa troupe de quatre mille hommes campèrent à Gaillan prés du château du Mur, au lieu de la tour d’argent, mais il n’eut pas le temps de se livrer aux ravages qu’on lui attribue volontiers.

En revanche, à l’instigation du roi de France, la bande des Ecorcheurs qui avaient « pillé et robé les povres gens » après les avoir torturés, l’un de leurs chefs Rodrigue de Villandrando, « l’empereur des Pillards », fit un raid en Médoc pour tester les forces de l’adversaire anglais. A Lesparre, Castelnau, Blanquefort, les châteaux furent démantelés, les églises ruinées, les cultures anéanties, les vignes de Macau arrachées et les villages de pêcheurs au bord de la Gironde brulés. Après la défaite de Castillon ( Castillon la Bataille), en juillet 1453, favorisée par la coalition des Français et des Hollandais qui barraient la Gironde, les Anglais quittèrent la Guienne en prenant la mer à Soulac. Les seigneurs français retrouvèrent leurs fiefs et leurs droits, mais les Anglais avaient profondément marqué le pays dont ils avaient favorisé l’essor économique et ils laissèrent pendant très longtemps une empreinte durable de leur passage. Leur départ mit un point final à l’histoire originale de l’aquitaine.

Pour la suite voir

(Complément d’information)

Fascinant Médoc histoire d’un pays

Livre de Marie-José Thiney

Aux Editions Sud-Ouest

recherche de documents et photos sur Jau Dignac Loirac

pour terminer un site

contact: fascinantmedoc@gmail.com